| ТОП САЙТА |

| Последние сообщения в разделах форума |

Самые популярные темы |

Последние свежие новости |

Лучшие пользователи форума |

|

|

|

dex (10360 постов) dex (10360 постов) |

|

|

Вселенная

| |

| admin | Дата: Сб, 12.11.2011, 10:27 | Сообщение # 171 |

Супер-Модератор

Группа: Администраторы

Сообщений: 50117

Награды: 136

Репутация: 457

Статус: Offline

| Ученые: в прошлом Солнечная система могла иметь еще одну крупную планету

Астрономы полагают, что наша Солнечная система в прошлом была вынуждена избавиться от одной крупной планеты, чтобы сохранить ряд планет внутренней части системы, в том числе и Землю. Такие данные приводятся в последнем номере научного журнала The Astrophysical Journal Letters.

"У нас есть множество подсказок относительного того, какой была наша Солнечная система в прошлом. Множество новых данных можно получить, анализируя транснептуновые небольшие космические тела, входящие в пояс Койпера", - говорит доктор Девид Несвони, астроном из Юго-западного исследовательского института в США. По его словам, сейчас возраст Солнечной системы составляет около 5 млрд лет, но когда ее возраст был 600 млн лет, крупные планеты здесь находились в так называемой "динамической нестабильности". Тогда это привело к тому, что газовые гиганты в Солнечной системе, в частности Юпитер и Сатурн были удалены друг от друга достаточно далеко.

Некоторые малые тела в системе переместились к поясу Койпера на край Системы, другие - наоборот ближе к Солнцу, расположившись между крупнейшими планетами. Как показывают данные моделирования, на начальном этапе развития Солнечной системы, все малые планеты, такие как Земля или Марс, были сосредоточены около крупных планет, причем специалисты говорят, что орбиты малых планет менялись довольно быстро, тогда как гигантские планеты были довольно стабильны.

Однако специалисты говорят, что данная модель логична, учитывая структуру и габариты Солнечной системы. Но у нее есть один недостаток - малые планеты, учитывая их динамическую структуру движения, должны были бы постоянно сталкиваться друг с другом. Особенно активные столкновения должны были бы происходить во внутренней части Солнечной системы, то есть между Венерой, Марсом и Землей. Чуть менее активно столкновения должны были происходить во внешней части Солнечной системы, причем специалисты подсчитали, что в условиях нестабильных орбит в Солнечной системе на самом краю должна была быть еще одна - пятая - гигантская планета, которая бы "запирала" небольшие планеты от "убегания" из Солнечной системы.

Сейчас такой планеты в Системе уже нет, но астрономы говорят, что она вполне могла быть, а ее размеры превышали в полтора-два раза размеры Урана. По предположению исследователей, пятую планету-гиганта Солнечная система просто не смогла удержать и именно потому сейчас на краю Системы находятся многочисленные малые космические тела, которые в прошлом были гравитационно привязаны к уже несуществующей планете. исследователи говорят, что если такая планета была, а ее физические указали существуют, то гравитационное воздействие этой планеты на своих соседей было не слишком сильным, чтобы утянуть их за собой.

Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь

|

| |

|

|

| admin | Дата: Пн, 14.11.2011, 09:01 | Сообщение # 172 |

Супер-Модератор

Группа: Администраторы

Сообщений: 50117

Награды: 136

Репутация: 457

Статус: Offline

| Масса первых звёзд Вселенной переоценивалась

Астрофизики из США и Японии смоделировали образование первых звёзд Вселенной и выяснили, что их масса сильно уступает оценочным значениям, опубликованным ранее.

Согласно современным теориям, звёзды первого поколения (популяции III) формировались через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Эти светила стали древнейшими источниками излучения и сыграли важную роль в космологической эволюции, запустив реионизацию. Кроме того, они обогащали Вселенную металлами (элементами тяжелее гелия), создав условия для развития следующих поколений звёзд.

Рост популяции III начинается с небольших протозвёзд массой в ~5•10–3 солнечной. Конечная же масса звезды зависит от интенсивности и длительности аккреции и, как доказывали ранние исследования, может достигать тысячи солнечных. Через некоторое время эта оценка была снижена до нескольких сотен масс Солнца.

Основной причиной того, что звёзды популяции III вырастали до огромных размеров, было как раз отсутствие пыли и металлов, которые помогают охлаждать газ в «современных» областях звездообразования (скажем, гигантских молекулярных облаках в Млечном Пути). При расчётах недостаточное охлаждение вызывало увеличение интенсивности аккреции, а вместе с ней росла и конечная масса.

В своей работе американские и японские учёные постарались как можно тщательнее смоделировать эффект обратной связи — влияние ультрафиолетового излучения протозвезды на окружающий её газ. Вычисления по уточнённой схеме показали, что вещество вблизи молодой звезды нагревается сильнее, чем ожидалось: его температура доходила до 50 000 К. Столь горячий газ расширяется и покидает область формирования, вследствие чего рост светила, модельный вариант которого набрал массу «всего» в 43 солнечных, останавливается. «Как видим, несколько сотен солнечных масс — это тоже завышенная оценка, — резюмирует руководитель исследования Такаши Хосокава (Takashi Hosokawa) из Киотского университета. — Здесь нужно говорить скорее о нескольких десятках».

Если этот вывод верен, учёные смогут объяснить наблюдаемый недостаток сверхновых типа PISN (pair-instability supernova), в недрах предшественников которых при взаимодействии жёстких гамма-квантов образуются электрон-позитронные пары. Поскольку часть гамма-квантов теряется, лучевое давление, которое противодействовало гравитационному сжатию звезды и удерживало её в состоянии гидростатического равновесия, падает, и внешние слои светила устремляются к его центру. Этот процесс разогревает звёздные недра до такой степени, что в них начинаются реакции термоядерного синтеза натрия, магния, кремния и ряда других элементов, идущие с интенсивным выделением энергии. В результате давление в ядре лавинообразно нарастает, и оно взрывается, разрушая звезду изнутри.

Старые звёзды гало Млечного Пути, имеющие низкую металличность, должны нести на себе «отпечатки» характерного для PISN нуклеосинтеза, но обнаружить экспериментальные свидетельства этого астрофизикам не удавалось. В новой модели несоответствие легко устраняется за счёт снижения частоты вспышек PISN: масса их предшественников попадает в диапазон от 140 до 260 солнечных, то есть заметно превосходит уточнённую массу большей части звёзд популяции III.

Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь

|

| |

|

|

| Petro245 | Дата: Пн, 14.11.2011, 10:18 | Сообщение # 173 |

Супер-Модератор

Группа: Модераторы

Сообщений: 4948

Награды: 132

Репутация: 464

Статус: Offline

| В космосе найдена самая "раскрученная" звезда

Ученые обнаружили самую быстро вращающуюся звезду из известных на настоящий момент. Статья исследователей появится в The Astrophysical Journal Letters, а ее препринт доступен на сайте arXiv.org.

Объектом исследования выступала звезда VFTS102, относящаяся по классификации Моргана-Кинана к спектральному классу O. Это наиболее горячие и яркие (голубые) звезды. Звезда располагается на расстоянии нескольких десятков световых лет от пульсара PSR J0537-6910, который, в свою очередь, находится на расстоянии 170 тысяч световых лет от Земли.

В рамках работы ученые провели спектроскопический анализ звезды и установили, что видимая касательная скорость вращения звезды в районе экватора составляет 500-600 километров в секунду. Для сравнения, этот же показатель для Солнца составляет 3 километра в секунду.По словам исследователей, это практически предельная возможная скорость вращения для звезды такого типа - она составляет примерно 0,8 от критической скорости, при которой центробежные силы должны были бы разорвать светило на части.

По словам ученых, быстрее (речь идет, как и выше, о касательной скорости вращения на экваторе) VFTS102 вращаются только пульсары - компактные останки звезд. Исследователи также полагают, что подобная высокая скорость должна оказывать существенное влияние на процессы внутри звезды. Из-за этого VFTS102 может служить своего рода предельным тестом для многих теорий, касающихся эволюции звезд.

По мнению авторов исследования, высокая скорость звезды указывает на то, что она когда-то составляла с пульсаром PSR J0537-6910 двойную звездную систему. В свою очередь повышенная скорость является результатом того, что сброшенная перед смертью пульсаром материя осела на VFTS102.

|

| |

|

|

| Petro245 | Дата: Пн, 14.11.2011, 13:59 | Сообщение # 174 |

Супер-Модератор

Группа: Модераторы

Сообщений: 4948

Награды: 132

Репутация: 464

Статус: Offline

| Роль Луны в формировании жизни на Земле переоценили

Ученые установили, что роль Луны в зарождении жизни на Земле переоценена. Статья ученых появилась в журнале Icarus, а ее краткое изложение приводит New Scientist.

В 1993 году в журнале Nature появилась статья, в которой ученые доказали - Луна играет важнейшую роль в стабилизации динамики Земли. Если бы ее не было, то гравитационное воздействие Юпитера привело бы к тому, ось вращения нашей планеты хаотично колебалась - в частности ее угол наклона к плоскости орбиты "скакал" бы в пределах от 0 до 85 градусов.

Подобные скачки должны приводить, например, к катастрофическим колебаниям климата, а, значит, "противопоказаны" развитию жизни. После этой работы утвердилось мнение о том, что наличие луны у планеты является необходимым условием развития на ней жизни. В рамках нового исследования американские ученые проанализировали, как быстро будет происходить этот процесс.

При помощи компьютерного моделирования они установили, что колебания происходили бы достаточно медленно. В частности, в течение как минимум четырех миллиардов лет ось оставалась в пределах 10-50 градусов, причем периоды ее устойчивого положения могли продолжаться сотни миллионов лет. Ученые признают, что на более длинных временных промежутках колебания усиливаются, однако, 4 миллиарда они считают вполне достаточным для развития живых организмов. Как следствие, количество потенциально обитаемых экзопланет может оказаться выше, чем считается сейчас.

В октябре 2011 года в журнал Astrobiology была принята статья, в которой ученые оценивали так называемую зону обитаемости - регион вокруг звезды, где на поверхности каменистой планеты может существовать жидкая вода - для красных карликов. В результате они установили, что эта зона больше, чем считалось до сих пор, поскольку прежние работы не учитывали спектральные особенности излучения светил такого класса.

|

| |

|

|

| admin | Дата: Ср, 16.11.2011, 09:14 | Сообщение # 175 |

Супер-Модератор

Группа: Администраторы

Сообщений: 50117

Награды: 136

Репутация: 457

Статус: Offline

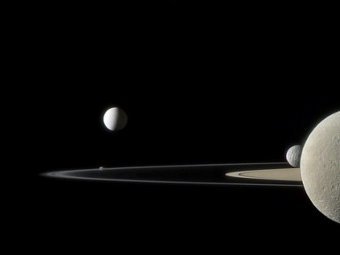

| Комки в кольцах Сатурна застали за игрой в "хищника-жертву"

Комки, о которых идет речь в работе, были обнаружены зондом "Кассини" на кольцах F и B. Анализ их динамики почти сразу позволил установить, что они возникают под действием гравитации близлежащих спутников - Прометея и Мимаса соответственно. До последнего времени, однако, динамика формирования (и, как предполагалось, последующего разрушения) этих объектов была изучена слабо.

В рамках новой работы ученые применили к изучению комков так называемую модель "хищник-жертва", известную также как система Лотки - Вольтерра. Это система нелинейных дифференциальных уравнений, которая описывает изменение популяции хищников и их жертв (например, зайцев и лис) в простейшей экосистеме.

Ученые установили, что комки растут со временем - чем он больше, тем быстрее вокруг него движутся частицы кольца. Начиная с порогового значения в один километр, это приводит к разрушению объекта и замедлению частиц. Как следствие, процесс после этого снова повторяется. Ученые полагают, что комки могут приводить к появлению более устойчивых образований.

Сатурн является не единственной планетой в Солнечной системе, у которой есть кольца. Аналогичные образования (только менее заметные) были обнаружены еще у Юпитера, Урана и Нептуна. Также, в августе 2011 года в Astronomy and Astrophysics была подана статья, в которой описывалась возможность наличия аналогичных колец у Плутона.

Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь

|

| |

|

|

| admin | Дата: Чт, 17.11.2011, 09:03 | Сообщение # 176 |

Супер-Модератор

Группа: Администраторы

Сообщений: 50117

Награды: 136

Репутация: 457

Статус: Offline

| Ученые: шансов на возникновение жизни в недрах спутника Юпитера Европы все больше

Ученые говорят, что спутник Юпитера Европа является одновременно одним их самых безжизненных мест в Солнечной системе, но в то же время, считается, что под толстым слоем льда, сковавшим Европу, плещется океан воды, глубиной 50-100 километров. Ранее на поверхности льда Европы были обнаружены характерные полосы и трещины, которые некоторые ученые сочли подтверждением воздействия воды на лед, тогда как другие посчитали, что лед на Европе слишком толстый для того, чтобы на его поверхности были какие-либо следы от глубокой воды.

Внешне эти полосы похожи на следы столкновения льдов, которые могли произойти из-за водного движения под льдом. Нечто похожее происходит под ледниками на полюсах Земли. Похожие полосы исследователи нашли на поверхностях арктических льдов, данные о которых были получены со спутника НАСА Galileo.

Специалисты говорят, что как на Европе, так и в полярных регионах Земли льды подтаивают снизу и деформируются, что вызывает смещения по всей ширине льдины. Известно, что в районе Северного полюса дополнительный подогрев оказывают исландские вулканы, подземная структура которых распространяется на тысячи километров, уходя чуть ли не до Северного полюса.

Однако на сегодня у науки нет доказательств того, что на Европе также есть подводные вулканы, поэтому полосы на этом спутнике могут иметь другую природу, хотя сам механизм их формирования, скорее всего, идентичен.

Согласно современным научным данным, на поверхности Европы температура составляет около минус 170 градусов, тогда как нижняя стороны льда, граничащая с водой, должна быть гораздо теплее. Так или иначе, но ученые уверены, что исправления и смещения поверхности льда происходит из-за подогрева снизу. Специалисты предполагают, что со дна океана на Европе могут подниматься "тепловые пузыри", которые производятся недрами спутника.

В пользу теплого основания льда на Европе говорит и то обстоятельство, что недавно в некоторых частях льда этого спутника были найдены замкнутые озера, созданные из талого льда. Одно из таких озер получило название Thera Macula. Оно находится на глубине 3 км подо льдом и водные запасы в нем измеряются миллионами тонн воды. Обнаружить это внеземное подледное озера удалось как раз благодаря нестабильному льду на поверхности Европы. С учетом того, что лед вокруг озера расступился достаточно сильно, исследователи полагают, что дополнительным катализатором таяния стала соль, то есть озеро, возможно, соленое.

"Полученные нами данные еще раз говорят о том, что на Европе есть теоретические предпосылки для возникновения там жизни. Вполне возможно, что нечто живое есть в подобных соленых озерах или в океане подо льдом Европы", - говорит Бритни Шмидт из Университета Техаса в городе Остин (США).

Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь

|

| |

|

|

| admin | Дата: Пн, 21.11.2011, 09:10 | Сообщение # 177 |

Супер-Модератор

Группа: Администраторы

Сообщений: 50117

Награды: 136

Репутация: 457

Статус: Offline

| Полет к Плутону: миссия небезопасна

Специалисты считают, что недавно обнаруженный четвертый спутник Плутона — далеко не последний у этой карликовой планеты. Это обстоятельство может внести серьезные коррективы в ближайшие планы по запуску межпланетных космических станций, в частности, космического аппарата New Horizons, которому в 2015 году предстоит сблизиться с Плутоном.

Первый спутник Плутона — Харон — был открыт в 1978 году астрономом Джеймсом Кристи. Два спутника поменьше, Никта и Гидра, были обнаружены лишь в 2005 году. По мнению астрофизиков, образование системы спутников у Плутона — результат его столкновения с другим планетоидом. Как предполагается, эта космическая катастрофа привела и к образованию осколочного кольца вокруг карликовой планеты. Именно в процессе поиска колец у Плутона космический телескоп Hubble случайно обнаружил у него четвертый спутник.

Первые фотографии объекта, расположенного между двумя другими спутниками — Никтой и Гидрой — и получившего обозначение S/2011 P 1 (P4), были получены в конце июня. Еще месяц заняла проверка, после чего вновь найденному космическому телу был, наконец, присвоен статус спутника.

По предварительным данным, диаметр Р4 составляет от 13 до 34 километров. Кстати, диаметр самого крупного спутника Плутона — Харона — составляет около 1043 километров, его размеры всего вдвое меньше, чем у самого Плутона. Размеры двух других спутников, Никты и Гидры, тоже значительно превышают размер Р4 и оцениваются в пределах от 32 до 113 километров.

"Теперь, когда мы знаем, что у Плутона есть еще один спутник, мы можем запланировать его наблюдения с близкого расстояния во время облета", — заявил руководитель программы исследований New Horizons Алан Стерн.

New Horizons в настоящее время находится на расстоянии почти в два раза большем от Солнца, чем наша планета. Недавно зонд вышел из режима ожидания для выполнения работ по техобслуживанию и переориентированию антенны — это необходимо из-за движения Земли. В таком режиме он будет находиться с 5 по 15 ноября, а затем вновь вернется в "спящий" режим.

За 3,5 года, оставшиеся до полета к Плутону, астрономам предстоит выяснить, не будет ли помех исследовательской миссии со стороны окружения Плутона. Обнаружение Р4 заставило ученых предположить, что у планетоида есть и другие спутники, которые слишком малы, чтобы их можно было зафиксировать с Земли, но могут негативно повлиять на работу зонда. Если эти космические тела действительно существуют, то не исключено, что New Horizons придется уклоняться от них, а пока неясно, есть ли для этого технические возможности.

К тому же, невидимые спутники могут испускать облака космического мусора, которые представляют опасность для аппарата, летящего со скоростью 14 километров в секунду. На такой скорости даже мельчайшие частицы способны проделать отверстия в приборах, инструментах и других частях зонда.

Сейчас около 20 экспертов со всего мира пытаются оценить степень опасности для миссии. Они занимаются анализом распределения мусора в Солнечной системе и при помощи современных методов астрономических наблюдений ведут поиск небольших спутников и колец в окрестностях Плутона.

Увы, пока прогноз неутешителен: по словам специалистов, существует вероятность того, что New Horizons в ходе выполнения своей миссии получит повреждения. Можно ли это предотвратить? Можно, если предпринять ряд шагов, говорят эксперты.

Во-первых, следует тщательно изучить окрестности Плутона и постараться найти "дополнительные" спутники, а также космический мусор. Помочь в этом могут все тот же "Хаббл" и крупные наземные телескопы наподобие ALMA. Во-вторых, нужно разработать альтернативные траектории полета, которые в случае опасности позволят увести аппарат в сторону от потенциально опасных объектов. По расчетам ученых, может появиться необходимость в отклонении от текущей траектории на 10 тысяч километров.

Но даже если эти меры будут приняты, не факт, что удастся избежать опасности. Дело в том, что в системе Плутона мусорное облако может принять форму тора или сферы, которые аппарату будет сложно облететь из-за высокой скорости, а также ограниченных мощности и запаса топлива.

Впрочем, технологии не стоят на месте, и не исключено, что к 2015 году будет придумано некое решение, делающее миссию безопасной. И, соответственно, мы узнаем много нового о Плутоне.

Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь

|

| |

|

|

| admin | Дата: Пн, 21.11.2011, 20:59 | Сообщение # 178 |

Супер-Модератор

Группа: Администраторы

Сообщений: 50117

Награды: 136

Репутация: 457

Статус: Offline

| Первые звезды во Вселенной были не такими большими, как считалось

В Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадине (Калифорния, США) говорят, что на основе последних полученных научных данных о строении ранней Вселенной пришли к выводу о том, что первые звезды в ней не были такими крупными и горячими, как считалось до сих пор. Этот же вывод отчасти позволяет объяснить феномен того, что в нынешней Вселенной некоторых химических элементов больше, чем должно было быть.

Сейчас принято считать, что в первые несколько сотен миллионов лет после Большого Взрыва ранние звезды формировались целиком из водорода, гелия и небольшого количества других легких элементов. С учетом данного положения, первые водородно-гелиевые звезды должны были быть настоящими раскаленными гигантами - примерно в 100-200 раз тяжелее Солнца. Но по данным компьютерных моделей созданных научной группой Лаборатории реактивного движения в Калифорнии, первичный газ, из которого формировались звезды, мог быть значительно горячее, чем считалось.

"Горячий газ расширяется и не всегда срастается в газо-пылевый диск, служащий основой для будущей звезды, в итоге, можно говорить, что первые звезды не имели такого большого объема вещества для формирования. По нашим расчетам, масса первых звезд была не более 40 солнечных масс, а не 100-200, как считалось ранее", - говорит Такаши Хосокава, физик из Лаборатории реактивного движения НАСА.

По его словам, новая теория также объясняет и феномен более раннего образования тяжелых элементов, которые должы были синтезироваться в условиях давления и высокой температуры в недрах звезд. Ученые говорят, что при взрывах первых звезд, то есть когда во Вселенной фактически началось формирование звезд второго поколения, тяжелых металлов было меньше, чем должно было быть. Более легкие первичные звезды объясняют данный феномен.

"Если первые звезды имели массу менее 100 солнечных, то их взрывы объясняют формирования тяжелых металлов в пропорциях, правильных для дальнейшего развития нынешней Вселенной", - говорит исследователь.

Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь

|

| |

|

|

| admin | Дата: Вт, 22.11.2011, 20:25 | Сообщение # 179 |

Супер-Модератор

Группа: Администраторы

Сообщений: 50117

Награды: 136

Репутация: 457

Статус: Offline

| "Мессенджер" передал снимки кратера Калидасы

Ученые, работающие с аппаратом "Мессенджер", опубликовали новый снимок кратера Калидаса. Фото и его описание можно посмотреть тут. Снимок был сделан 25 октября 2011 года, однако опубликован только сейчас.

Особенностью кратера, названного в честь древнеиндийского поэта, является отсутствие центрального пика. По словам ученых, это объясняется тем, что после образования кратера в него попал более мелкий метеорит, который не только уничтожил пик, но и вызвал "наплыв" грунта, сгладив контуры этого образования.

Фотография является частью проекта по созданию меркурианской стереокарты высокого разрешения. Разрешение карты будет составлять 250 метров на пиксель. Первые 176 дней пребывания на орбите Меркурия "Мессенджер" потратил на составления базисной (предварительной) карты, а следующие 176 дней (сейчас идет 249 день миссии на орбите ближайшей к Солнцу планеты) уйдут на сбор данных для превращения ее в стереокарту.

Аппарат "Мессенджер" был запущен в космос в 2004 году. На орбиту Меркурия он вышел в марте 2011 года, став первым искусственным спутником ближайшей к Солнцу планеты. В настоящее время аппарату удалось уже собрать огромное количество информации, касающейся происхождения планеты и ее состава.

Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь

|

| |

|

|

| admin | Дата: Ср, 23.11.2011, 08:57 | Сообщение # 180 |

Супер-Модератор

Группа: Администраторы

Сообщений: 50117

Награды: 136

Репутация: 457

Статус: Offline

| Геологи проводят новые исследования полюсов планеты

Международная команда направится в середине декабря в Антарктиду для исследования быстрого таяния полярных льдов. Их лагерь будет разбит на ледовом щите в 2200 километрах от ближайших соседей, американской станции «Макмердо». Экспедиция приступит к обследованию ледника Пайн-Айленд площадью 2 300 км и толщиной 500 м. Таяние в этом регионе западной Антарктики ответственно за 7 процентов зарегистрированного повышения уровня Мирового океана в последние годы, отмечает руководитель экспедиции гляциолог Роберт Биндшадлер.

Спутники способны фиксировать перемещение ледников, однако процессы, происходящие в толще панциря, требуют изучения. Сбор данных о циркуляции воды, направлении потоков и движении льдов в океане начнется с бурения отверстия в панцире. Как указывает океанограф Тимоти Стэнтон, с учетом превалирующих в Антарктике экстремальных условий, бурение будет производиться низкотехнологичным способом.

Когда бур достигнет воды, в отверстие будет спущена камера для наблюдения за «дном» ледяного покрова, а также приборы для исследования температуры, солености воды и ее потоков по всему профилю погруженной части ледника. Стэнтон говорит, что результаты помогут увеличить точность моделей динамики таяния ледяного покрова и повышения уровня океана под воздействием климатических изменений.

Параллельно с этим, ученые опубликовали данные, согласно которым, в замерзшей почве Арктики содержатся миллиарды тонн углекислого газа; их объем более чем в 250 раз превышает ежегодный объем эмиссий американских промышленных предприятий. Однако при таянии вечной мерзлоты газ выходит наружу, высвобождая огромное количество бактерий.

«Некоторые микроорганизмы, содержащиеся в вековой мерзлоте, все еще активны, хотя и действуют очень медленно – до тех пор, пока почва не начинает нагреваться», – резюмирует ситуацию профессор Калифорнийского университета Джанет Дженсон, возглавившая исследование этого процесса.

Дженсон и ее коллеги из Геологической службы США и Объединенного института генома при министерстве энергетики изучают содержащиеся в вечной мерзлоте бактерии, чтобы понять, что с ними произойдет при таянии почв: «Эти микроорганизмы никогда не выращивались в питательной среде, а потому в 90% случаев мы не знаем, что они собой представляют».

Ученые взяли образцы грунта из лесного массива черной ели в центральном районе Аляски. В каждом грамме этой почвы содержатся несколько тысяч микроорганизмов и миллиарды клеток. Исследователи обнаружили одноклеточные организмы, питающиеся органическим материалом и производящие сильнейший парниковый газ – метан. В образцах растаявшей вечной мерзлоты оказались и бактерии, его поглощающие.

Ученые сравнили образцы верхних слоев вечной мерзлоты, которые тают и снова замерзают в течение года, с теми слоями, которые никогда не размораживаются и в которых бактерии заключены многие тысячелетия. При таянии в них обнаружились заметные сходства. По словам Дженсон, понимание механизмов деятельности бактерий поможет усовершенствовать модели изменения климата: «Поскольку сейчас нам практически ничего не известно о них, эта часть климатической модели остается неизученной».

Ш@ринг TELEGRAM @avd777 Самый качественный шаринг и IPTV!!! Подробности здесь

|

| |

|

|

|